Die digitale Rechnungsverarbeitung ist für viele Unternehmen längst selbstverständlich geworden – und das aus guten Gründen. E-Rechnungen sparen Zeit und Kosten, lassen sich besser weiterverarbeiten und vereinfachen das Miteinander unter Geschäftspartnern erheblich. Durch das neue E-Rechnungs-Gesetz bekommt dieses Thema nun eine neue Dynamik: Der Empfang von elektronischen Rechnungen ist für den Geschäftskundenbereich ab 2025 vorgeschrieben. Im Zuge dessen wurde auch neu definiert, was künftig als „E-Rechnung“ gilt. Dieser Artikel fasst die neuen Regelungen und Übergangsfristen zusammen und gibt einen Überblick, welche Vorteile und To-dos dabei auf Unternehmen warten.

Was gilt als E-Rechnung in Deutschland?

Per E-Mail versandte PDF-Rechnungen galten schon immer nicht als elektronische Rechnungen im engeren Sinne, was die neue Regelung ab 01.01.2025 nun explizit festlegt. Da sie manuell bearbeitet werden können und nicht vollständig maschinell lesbar sind, werden PDF-Rechnungen – wie auch Papierrechnungen – als „sonstige Rechnungen“ eingestuft. Dies gilt ebenso für Dokumente in Formaten wie „.tiff“, „.jpeg“ oder „.docx“.

An elektronische Rechnungen (oder auch: „E-Rechnungen“) werden ab 2025 höhere Anforderungen gestellt. Nach der europäischen Normenreihe EN 16931 müssen Rechnungsinhalte ab diesem Zeitpunkt in einem strukturierten maschinenlesbaren XML-Datensatz ausgestellt, elektronisch übermittelt und empfangen werden. In Deutschland erfüllt derzeit das Format „ZuGFeRD“ diese Anforderung, da es eine Kombination aus PDF-Dokument und XML-Datei darstellt und E-Rechnungen dadurch medienbruchfrei und elektronisch weiterverarbeitet werden können. Auch das häufig im öffentlichen Auftragswesen eingesetzte „XRechnung“-Format erfüllt diese Standards.

Sollten sich Rechnungsaussteller und -empfänger im Zuge eines „EDI-Verfahrens“ (EDI = Electronic Data Interchange) bereits auf ein anderes strukturiertes Format verständigt haben, darf das EDI-Verfahren weiter eingesetzt werden. Wichtig ist nur, dass die extrahierten Informationen von den E-Rechnungsdokumenten der europäischen Norm entsprechen.

Was schreibt die E-Rechnung Pflicht 2025 vor?

Mit der neuen Definition für elektronische Rechnungen gehen auch neue Regelungen einher. Die wichtigste: E-Rechnungen zu empfangen, wird für Unternehmen in Deutschland ab 01.01.2025 zur Pflicht. Sobald eine Ansässigkeit im Inland gegeben ist – also der Sitz, die Geschäftsleitung oder eine am Umsatz beteiligte Betriebsstätte in Deutschland verortet ist – fallen Unternehmen unter diese Regelung.

In einigen EU-Ländern gibt es diese Pflicht teilweise schon seit 2019. In Deutschland hat die gesetzgeberische Umsetzung hingegen etwas länger gedauert. Bereits seit 2023 kursieren in Deutschland Diskussions- und Gesetzesentwürfe für einen verpflichtenden elektronischen Rechnungsempfang. Mit dem endgültigen Beschluss des Wachstumschancengesetzes im März 2024 war es aber nun so weit: Die E-Rechnung Pflicht 2025 kommt!

Hintergrund für diesen gesamten Prozess ist – neben der EU-weit angestrebten Forcierung der Digitalisierung – die geplante Einführung eines neuen elektronischen Meldesystems, das auf europäischer Ebene den Umsatzsteuerbetrug bekämpfen soll. Das Zeitfenster für dessen Einführung liegt zwar noch relativ weit in der Zukunft – derzeit ist vom Jahr 2032 die Rede – aber die Verpflichtung zu einer elektronischen Rechnungsstellung wurde jetzt schon als Voraussetzung für dieses Meldesystem eingeführt. Das deutsche Meldesystem soll zwar erst nach der europäischen Einführung des Meldesystems in die Umsetzung gehen, die entsprechenden umsatzsteuerrechtlichen Regelungen sind aber jetzt schon im Wachstumschancengesetz enthalten.

Wichtig zu wissen: Nicht nur der Empfang von E-Rechnungen wird für Unternehmen in Deutschland ab 01.01.2025 zur Pflicht, sondern auch die Ausstellung einer E-Rechnung über steuerbare Leistungen. Allerdings gelten hierfür Übergangsfristen, die wir im nächsten Abschnitt genauer darstellen.

Welche Übergangsfristen werden eingeräumt?

Wie so oft bei neuen Gesetzgebungen, die für Unternehmen größere Anpassungsaufwände nach sich ziehen, werden auch bei der neuen E-Rechnungsverordnung spezielle Übergangsfristen eingeräumt, um sich organisatorisch und technologisch an die neuen Regelungen anpassen zu können. Die folgenden Übergangsfristen gelten jedoch ausschließlich für die Ausstellung von E-Rechnungen, nicht für deren Empfang.

Bis 31.12.2026:

- Ausgangsrechnungen in Papier- oder PDF-Form sind weiterhin zulässig. Aber nur, wenn der Empfänger zugestimmt hat.

- Die E-Rechnung löst die Papierrechnung als vorrangige Rechnungsart ab.

Bis 31.12.2027:

- Wenn das rechnungsstellende Unternehmen in 2026 nicht mehr als 800.000 Euro erwirtschaftet hat, darf es in 2027 weiterhin Papierrechnungen oder auch Rechnungen im PDF-Format ausstellen. Eine Zustimmung des Empfängers ist dafür aber weiterhin erforderlich.

- Bei höheren Umsätzen kann noch das EDI-Verfahren genutzt werden – auch dann, wenn noch keine Extraktion der Informationen in ein Format erfolgt, das der europäischen Norm entspricht.

Ab 01.01.2028:

- Der Empfang und die Ausstellung von E-Rechnungen ist ab diesem Zeitpunkt für alle inländischen Unternehmen – auch Kleinstunternehmer – vorgeschrieben. Die Voraussetzungen für das EU-weite neue „ViDA“-Meldesystem müssen bis dahin ebenfalls geschaffen worden sein.

Auch wenn die eingeräumten Übergangsfristen den Unternehmen noch etwas Zeit zur Vorbereitung verschaffen, sollten diese sich dennoch schon heute intensiv mit notwendigen Anpassungen beschäftigen und nach entsprechenden (Software-)Lösungen Ausschau halten. Trotz des rechtlich bedingten Handlungsdrucks überwiegen bei der Einführung eines digitalen Rechnungsmanagements eindeutig die Vorteile, wie wir einem späteren Abschnitt erläutern.

Welche Ausnahmeregelungen gibt es?

Neben den Übergangsfristen gibt es innerhalb der neuen E-Rechnungsrichtlinie auch einige Ausnahmen für die neuen Pflichten ab 01.01.2025. Fällige Kleinbeträge bis 250 Euro können zum Beispiel nach wie vor per PDF- oder Papierrechnung übermittelt werden, maßgeblich ist dabei der Gesamtbetrag der Rechnung. Auch Rechnungen über Fahrausweise sowie umsatzsteuerfreie Leistungen sind von der neuen Regelung ausgenommen.

Was gilt im europäischen Ausland?

Die E-Rechnungspflicht wird in der Europäischen Union nicht einheitlich eingeführt, da den einzelnen Ländern Flexibilität bei der Umsetzung eingeräumt werden soll. Schon heute unterscheiden sich bereits die Dateiformate in den jeweiligen Ländern, die die neuen Anforderungen erfüllen. In Italien beispielsweise das Format „FatturaPA“, in Frankreich „Factur-X“. Italien war übrigens auch das erste EU-Land, das bereits im Jahre 2019 eine umfassende E-Rechnungspflicht eingeführt hat. Italienische Unternehmen sind seitdem dazu verpflichtet, ihre E-Rechnungen über eine eigens installierte staatliche Plattform auszustellen und zu empfangen.

Um den elektronischen Austausch von Rechnungen zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern – trotz technologischer Unterschiede – zu standardisieren und zu erleichtern, wurde von der EU ein internationaler Rahmen für grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr geschaffen. Der Name der Plattform lautet „Peppol“. Er steht für „Pan-European Public Procurement Online“ und basiert auf standardisierten Dokumentenformaten, die Interoperabilität gewährleisten und dafür sorgen, dass alle beteiligten Unternehmen grenzüberschreitend und reibungslos miteinander Dokumente austauschen können. Unter anderem arbeiten Deutschland und Italien mit der „Peppol“-Plattform.

Welche To-dos und Vorteile ergeben sich daraus für Unternehmen?

Die Umstellung auf einen digitalen Rechnungsprozess betrifft in der Regel viele Bereiche eines Unternehmens. Auf technologischer Seite müssen dafür meist ERP-Systeme und Buchhaltungssoftware-Lösungen angepasst werden, um diese „IT-ready“ für E-Rechnungen zu machen. Auch der DSGVO-konforme Datenschutz muss dabei oft neu gedacht werden. All dies kann bei Unternehmen Prozessanpassungen und neue Schulungsaufwände nach sich ziehen, die budgetär geplant und rechtzeitig angegangen werden müssen.

Mindestens genauso wichtig wie der Blick auf die nötigen internen Veränderungen ist aber auch der Austausch mit Lieferanten und Kunden. Diese müssen wiederum auf ihrer Seite sicherstellen, dass E-Rechnungen auch bei ihnen korrekt ausgestellt und empfangen werden können. Hier sollten ggf. frühzeitig neue Vereinbarungen getroffen werden, um den Anforderungen des Gesetzgebers gemeinsam gerecht zu werden.

Auch wenn die E-Rechnungspflicht sicherlich zunächst für Mehraufwände auf Unternehmensseite sorgen wird, so überwiegen doch die großen Potenziale, die sich aus digitalisierten Rechnungsworkflows ergeben. Wenn man so will, fungiert das E-Rechnungsgesetz dabei lediglich als Digitalisierungsbeschleuniger für eine Entwicklung, die ohnehin in den nächsten Jahren an Fahrt aufgenommen hätte. Schon heute sind digitale und damit effiziente Abläufe für Unternehmen längst unverzichtbar geworden, um den heutigen hohen Anforderungen hinsichtlich Schnelligkeit, Komfort und Service gerecht zu werden.

Die wichtigsten Vorteile für digitale Rechnungs-Workflows haben wir hier für Sie aufgelistet:

- Schnellere Rechnungsbearbeitung

- Weniger manuelle Fehler

- Höhere Transparenz während des gesamten Prozesses

- Zeit- und ortsunabhängiger Zugriff

- Weniger Lagerkosten

- Konsequentere Ausnutzung von Skontokonditionen

- Höhere Datensicherheit in elektronischen Archiven

- GoBD-Konformität und revisionssichere Archivierung

- Höhere Effizienz – und dadurch Zeitgewinn für Kernaufgaben

- Mehr Reporting-Möglichkeiten

- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse

- Integrationsfähigkeit in bestehende Systeme

Auf diese Vorteile zu verzichten, würde für Unternehmen bedeuten, Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen – und vor allem: künftig gemäß der neuen E-Rechnungspflicht nicht gesetzeskonform zu agieren.

Wie sollten Unternehmen bei der Umstellung auf E-Rechnung vorgehen?

Wichtig ist, sich zunächst einen Überblick über den konkreten Anpassungsbedarf zu verschaffen – und zwar nicht nur im technologischen Sinne, sondern auch was sonstige interne Prozesse angeht. Wie bei jedem tiefgreifenden Veränderungsprozess innerhalb eines Unternehmens ist zunächst der Status Quo der Digitalisierung der Ausgangspunkt, bei der die Beantwortung folgender Fragen hilfreich sein kann:

- Wie ist der Rechnungsworkflow derzeit organisiert? Werden z. B. noch Rechnungen

in Papierform versandt oder ist schon eine digitale Rechnungsschreibung inkl. zugehöriger Prozesse vorhanden? Inwiefern kann die aktuelle Software E-Rechnungen erstellen und verarbeiten? Wurde bereits ein zentrales Rechnungspostfach installiert? - Welche Prozesse abseits des Rechnungsworkflows müssen angepasst werden, um künftig E-Rechnungen empfangen und ausstellen zu können?

- Welche gesetzlichen Vorgaben sind über die E-Rechnungsrichtline hinaus noch zu erfüllen?

- Welche Anpassungen wären darüber hinaus wünschenswert, um künftig Optimierungspotenziale zu nutzen. z. B. im Zusammenspiel zwischen Einkauf und Rechnungswesen?

Danach geht es an die Details, um den konkreten Bedarf hinsichtlich einer neuen Softwarelösung für digitales Rechnungsmanagement genauer einzukreisen. Mit allen Prozessbeteiligten sollten dabei Fragen erörtert werden wie:

- Wie hoch ist das Rechnungsvolumen?

- Wie viele Nutzer-Accounts werden benötigt?

- Wer soll Zugriffsrecht bekommen?

- Wird eine Volltextsuche benötigt?

- Wie hoch ist der Integrations- und Funktionsbedarf?

- Welche Anbindungen an ERP-Systeme, Buchhaltungssysteme, Dokumentenmanagement-Systeme, HR- und Lohnbuchhaltungssysteme sowie Travel-Systeme sind essentiell?

- Welche Features sind unverzichtbar bzw. welche sind „too much“ und erhöhen

nur unnötig den Schulungsaufwand? - Welche Datenanalysen sollen künftig möglich sein?

Auf dieser Wissensbasis können Unternehmen im Anschluss ein Anforderungsprofil für eine Lösung entwickeln, mit der es für die Zukunft gut und vor allem gesetzeskonform aufgestellt ist. Die „Lösung

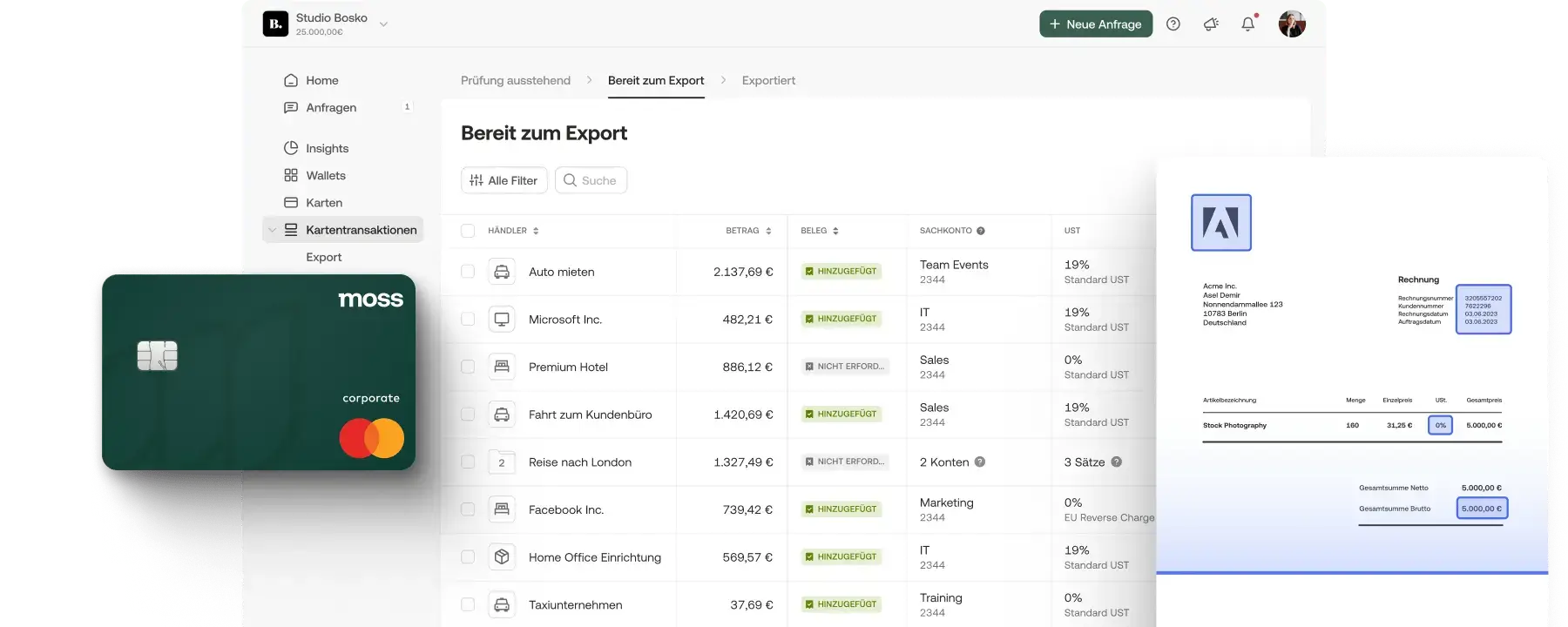

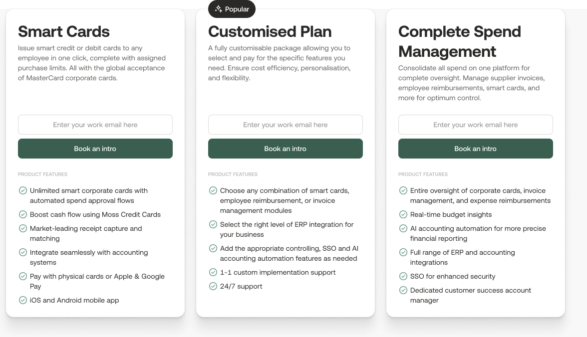

Was bietet die digitale Lösung von Moss?

Unternehmen müssen ab 2025 elektronische Rechnungen empfangen können – und mit Moss ist keine separate Lösung dafür nötig. Moss automatisiert den gesamten Rechnungsprozess von der Erfassung bis zur Zahlung, unterstützt maschinenlesbare Formate wie XML und nutzt OCR-Technologie zur Auslesung von PDFs. Dank der nahtlosen Integration in bestehende ERP-Systeme reduziert Moss manuelle Fehler, beschleunigt die Bearbeitung und verbessert die Ausgabenkontrolle – alles innerhalb eines einzigen Systems.

Fazit: Moss ist die ideale Lösung, um die E-Rechnungspflicht gesetzeskonform und effizient umzusetzen und gleichzeitig die Kreditorenprozesse zu optimieren.

FAQ

Zum einen wird damit die Digitalisierung in Deutschland weiter vorangetrieben, und zum anderen wird damit dem Mehrwertsteuerbetrug positiv entgegenwirkt, da dies künftig mit E-Rechnungen – und einem EU-weit geplanten Meldesystem – wesentlich schwieriger wird. Darüber hinaus sind auch weniger Papierrechnungen im Umlauf, was wiederum der Umwelt zugute kommt.

Grundsätzlich gilt diese neue Regelung nur für den Geschäftskundenbereich sowie ausschließlich für Unternehmen, die im Inland tätig sind. Privathaushalte und nicht-innerdeutsche Umsätze sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.

Eine explizite Regelung, über welchen Kanal künftig E-Rechnungen übermittelt werden dürfen, gibt es derzeit nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass ein E-Mail-Postfach ausreichend ist. Auch Varianten über eine elektronische Schnittstelle oder Downloads in einem Kundenportal sind nach derzeitigem Stand zugelassene Lösungen.

Nein, die derzeitige Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren gilt weiterhin. Es ist dabei nur darauf zu achten, dass die E-Rechnung im ursprünglichen, strukturierten elektronischen Daten-Format aufbewahrt wird. Darüber hinaus muss auch das bisherige GoBD-Prinzip der Unveränderbarkeit beim Speichern erfüllt sein.

Im ersten Schritt müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie elektronische Rechnungen empfangen können, um ab dem 01.01.2025 gesetzeskonform zu handeln. Der Fokus sollte zunächst darauf liegen, diese Anforderung zu erfüllen. Eine umfassende Lösung wie Moss deckt diesen Bereich vollautomatisch ab und bietet zusätzlich smartes Controlling und Ausgabenmanagement. Dadurch ist nicht nur der gesetzliche Rahmen abgedeckt, sondern auch ein effiziente Ausgaben-Workflow sichergestellt.